Меньше чем через две недели после вступления в должность Дональд Трамп начал торговую войну с основными торговыми партнерами США. Он ввел 25-процентные пошлины на экспорт из Канады и Мексики (пока отложены на месяц в ответ на политические уступки), исключение сделано только для канадской нефти, пошлины на которую составят 10%. 10-процентные тарифы введены также на экспорт из Китая. Звучат угрозы ввести пошлины и против товаров из Евросоюза.

Неоднократно заявлялось, что введение тарифов противоречит Соглашению между США, Мексикой и Канадой (USMCA), которое пришло на смену Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Однако Трамп, вводя пошлины, не зря ссылался на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), прямо говоря о кризисе и об угрозе для США. Дело в том, что в соглашении USMCA есть оговорка на случай защиты безопасности стран участниц. Где и как Мексика и Канада будут оспаривать эту мотивацию, не очень понятно: раньше США уже отказывались рассматривать вопросы своей безопасности в ВТО. Придется судиться в самих США? Кроме того, USMCA предполагает по спорным вопросам сначала консультации в течение как минимум 75 дней, а потом рассмотрение в судебном порядке — минимум 180 дней. В общем, перспективы, мягко говоря, туманные.

В этой статье мы в основном будем говорить об экономических аспектах, а политические оставим за скобками.

Пострадавшим странам остается только договариваться с США или вводить ответные санкции. Что они и поспешили сделать. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о решении ввести пошлины в размере 25% на экспорт из США на общую сумму 155 млрд долларов. Причем пошлины на товары стоимостью 30 млрд долларов вступают в действие сразу, а на остальные 125 млрд долларов — через 21 день. После достижения предварительной договоренности с США канадские пошлины также приостановлены.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум также сообщала, что готова ввести пошлины на американские товары в размере от 5 до 20%, которые затронут свинину, сыр, сталь, алюминий. При этом первое время ограничения не будут распространяться на автопром.

Последнее, кстати, довольно интересный момент. Пошлины, вводимые Трампом, затрагивают почти весь спектр товаров и весь импорт вне зависимости от его назначения, то есть не только товары, предназначенные для конечного потребления, но и импорт промежуточной продукции. В случае автопрома, где различные комплектующие могут по несколько раз пересекать границу, такие пошлины могут парализовать отрасль. Возможно, Мексика, исключая автопром из зеркальных тарифов, хочет не покупать американские авто, а предотвратить ухудшение ситуации для мексиканского автопрома — напомним, здесь производятся некоторые модели General Motors, Nissan, FCA Mexico, Volkswagen, KIA, Mazda, Toyota, Audi и Honda.

В свою очередь, Китай, ввел пошлины в размере 15% на американский СПГ и уголь и в размере 10% — на нефть, сельскохозяйственные машины и автомобили. В список «ненадежных» организаций добавили PVH Corp. (американский производитель одежды брендов Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Van Heusen) и Illumina (поставщик продуктов и услуг для генетического тестирования), а в отношении Google (принадлежит Alphabet) началась проверка на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Кроме того, КНР ввела меры экспортного контроля за изделиями, содержащими вольфрам. Напомним, Китай занимает первое место в мире по добыче этого металла (примерно 80% мирового объема), который используется в электронике, авиации и оборонной промышленности. На момент подготовки этой статьи о достижении каких-либо договоренностей между США и Китаем по тарифам, даже предварительных, не сообщалось.

Различные представители ЕС, который пока отделался только угрозами со стороны Трампа, уже готовятся к торговой войне с США и обещают «жесткий ответ», но пока без конкретики. Только бывший комиссар ЕС по торговле и экс-глава ВТО Паскаль Лами сказал, что Трамп в чем-то прав, так как импортный тариф ЕС на автомобили составляет 10%, а в США 3%. Он также предположил, что ЕС, возможно, согласится на тарифы в 5, 6, 7 или 8%, если в ответ США согласятся снизить свои тарифы на товары, которые ЕС хотел бы экспортировать в США в большем объеме.

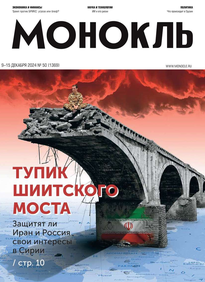

Лекарство от старой болезни

Экономический смысл в действиях Трампа стоит начать искать с его собственного ответа на вопрос, что должны сделать Канада и Мексика, чтобы отменить 25-процентные тарифы. Он начал с того, что они «должны сбалансировать свою торговлю», и только потом перешел к политическим требованиям.

Причина беспокоиться у него действительно есть. Дефицит торгового баланса США в 2024 году составил 1,2 трлн долларов. Причем, даже если учесть не только товары, но и услуги, по которым баланс в пользу США, все еще останется дефицит в 0,9 трлн долларов.

Если мы посмотрим на график торгового баланса США в реальном выражении (график 1, постоянные цены 2017 года, квартальные данные с сезонной коррекцией в годовом выражении), то увидим, что хоть сколько-нибудь вменяемый (то есть просто маленький) дефицит торгового баланса наблюдался последний раз в 1991 году. Потом торговый баланс США стал стремительно ухудшаться, увеличившись с почти нулевого в конце 1980-х до минуса более чем в 800 млрд долларов (в ценах 2017 года) в 2006 году. Ситуация несколько выправлялась во время ипотечного кризиса в США в 2006‒2008 годах и последующего мирового финансового кризиса 2008‒2009 годов и, чуть в меньшей степени, во время пандемии в 2020 году. Однако некоторое улучшение торгового баланса США в эти периоды (но даже в самом благоприятном случае минус был не меньше 470 млрд долларов в ценах 2017 года) во многом объясняется замедлением экономики, которое сопровождалось снижением спроса на импортные товары. Проще говоря, это не результат роста экспорта США — просто в кризисы импорт падал сильнее, чем экспорт.

Впрочем, излишне драматизировать ситуацию не стоит. Нужно учитывать и рост экономики США. Если мы посмотрим на график экспорта, импорта и торгового баланса США в сравнении с ВВП, то в долгосрочной перспективе проблема будет скорее хронической, с отрицательной динамикой, но не трагедией вселенского масштаба (см. график 2). Да, в четвертом квартале 2024 года дефицит торгового баланса США (в годовом выражении) составил минус 5,35% ВВП, но уровень торгового дефицита в 5,1% ВВП можно было увидеть и в 2004 году, а в начале 2022-го он и вовсе достигал минус 5,98% ВВП. Так что болезнь застарелая, но не в острой фазе. Из крупных стран сравнимый дефицит торгового баланс имелся (в 2023 году) у Румынии (минус 4,78% ВВП) и Греции (минус 4,93%), а еще больший у Пакистана (минус 7,33%) и Грузии (минус 7,54% ВВП). В качестве совсем уж клинического случая можно привести Молдову с ее торговым дефицитом в минус 24% ВВП.

США упорно работают над ее «лечением»: важным шагом стало то, что к 2020 году они решили одну из своих давних проблем и из нетто-импортера превратилась в нетто-экспортера нефти и нефтепродуктов (см. график 3). В 2024 году США импортировали нефти и нефтепродуктов на 235,8 млрд долларов, а экспортировали на 280,7 млрд долларов, выйдя в плюс на 44,9 млрд долларов (33 млрд годом ранее). Для этого понадобились годы упорного труда: сланцевая революция, демпинг на рынке и исключение России и Ирана из мирового нефтяного рынка (исключение не удалось, но свою долю на нефтяном рынке США выгрызли).

Почему же Трамп с таким нахрапом взялся за проблему торгового дефицита именно сейчас? Проблема в сопутствующей финансиализации экономики США (неудобное слово, которое означает неудержимое падение реального сектора в экономике за счет роста финансового сектора). Лучше всего это можно увидеть на графике ВВП реального сектора в реальном же выражении. ВВП США (по ППС в постоянных ценах 2021 года), приходящийся на промышленность (включая строительство) и сельское хозяйство, с 1997 по 2021 год вырос в реальном выражении всего на 32%, то есть прирастал всего на 1,2% в год, тогда как весь ВВП за этот же период в реальном выражении в среднем рос со скоростью 2,5%. При этом аналогичный показатель для Китая вырос более чем в четыре (!) раза (см. график 4).

Доля сектора услуг, во многом финансовых, в ВВП США составляет больше 76% (последние доступные данные Всемирного банка за 2021 год). ВВП растет, общие доходы населения, пусть и не очень справедливо распределенные, тоже растут, а вместе с ними и платежеспособный спрос, который США приходится удовлетворять за счет роста импорта. По факту в США мы имеем не экономику с обслуживающим ее финансовым сектором, а финансовый сектор, которому реальная экономика нужна лишь для того, чтобы делать вид, что ценные бумаги чем-то обеспечены.

Возникает закономерный вопрос: почему США ничего не сделали с этим? Ведь с обрабатывающими отраслями в Штатах ситуация даже хуже, чем с промышленностью в целом. По данным Всемирного банка, доля обрабатывающих отраслей в ВВП США сократилась с 16% в 1997 году до 10,5% в 2021-м. То есть если учитывать общую стагнацию в промышленности, когда индекс промышленного производства только в наиболее благоприятные моменты достигает уровня декабря 2007 года, получается, что это достигается за счет строительства и добычи ресурсов, а не за счет передовых производств, которыми долгое время так гордились США.

Ответ на самом деле довольно простой: делали, но не получилось. Как полагает завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин, проблемы с развитием промпроизводства в США заключаются в следующем. Китай создавал у себя производственные площадки, фактически начиная с 1978 года — к первому этапу торговой войны, стартовавшей в первую каденцию Трампа, промышленному развитию Поднебесной было уже почти 40 лет. Для развития промышленного производства у КНР есть все: трудовые и природные ресурсы, капитальные затраты, логистика. «В США сейчас все это нужно создавать заново, и за пять лет сделать это невозможно, — уверен Сергей Луконин. — Некоторые инженерные школы отсутствуют в принципе. Логистику нужно выстраивать заново. Кроме того, все то, что создано в Китае, оплачивается фактически всем миром, так как произведенные товары идут на экспорт. Для того чтобы все это сделать в США, нужно потратить десять-пятнадцать лет, воспитать новую школу инженеров, заново выстроить логистику и где-то еще найти дешевую рабочую силу». И заставить весь мир за это заплатить.

Но вернемся к техническим сложностям.

Хорошим примером сложностей с реиндустриализацией, по мнению Сергея Луконина, является строительство фабрики TSMC в США. «Разговоры о том, чтобы TSMC построила фабрику в США, начались год или два назад, — напоминает он. — Тайваньцы вроде как согласились, начали что-то делать, а потом оказалось, что бюджет снова и снова увеличивается на несколько миллиардов. Когда они окунулись в реалии американской промышленности, оказалось, что там нет ничего для создания подобного кластера — ни людей, ни технологий, ни элементов, ни производства этих элементов, ни логистики».

Дело не только в Китае

Итак, если смотреть с чисто экономической точки зрения, Трамп поставил себе цель сократить торговый дефицит США и вернуть/восстановить промышленность под защитой санкций. Да, в далеком прошлом, в период после Гражданской войны и до начала XX века, у США что-то подобное получилось, однако тогда экономика страны активно развивалась — да, под защитой тарифного барьера, но внутри страны был свободный рынок и шла достаточно эффективная борьба с монополиями. Если же мы вспомним окружение самого Трампа во время инаугурации, то станет ясно, что о борьбе с монополиями можно забыть.

Трампу, наверное, было бы проще, если бы основная часть торгового дефицита США приходилась на Китай, но в реальности, по данным Бюро переписи США, в 2024 году на него приходится всего 24,6%. А дальше в списке основных торговых партеров США уже идут «друзья» — ЕС (19,6%), Мексика (14,3%) и Канада, которая хотя и занимает первое или второе место среди торговых партнеров США, но на нее приходится всего 5,3% торгового дефицита. Так что не очень понятно, за что вообще досталось Канаде с экономической точки зрения. Конечно, если бить по всей четверке, то какой-то результат точно будет — суммарно на них приходится 63,7% торгового дефицита.

Эксперты в основном считают, что Трамп рассчитывает не только на экономический результат, однако некоторую экономическую логику в его действиях тоже видят. Так, по мнению ведущего эксперта Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Андрея Гнидченко, от Канады и Мексики, возможно, будет достаточно усиления охраны границы, а вот к Китаю, скорее всего, еще будут дополнительные требования, связанные с закупками американских товаров. Угрожая пошлинами, Трамп понимает, что США пострадают гораздо меньше, чем Канада и Мексика, и фактически грубо выкручивает им руки, говорит эксперт. Пошлины против Китая ниже, потому что США в этом случае сами могут сильно пострадать. Прежде всего, при эскалации ситуации повысится инфляция, а в случае ответных мер со стороны Китая (которые гораздо более вероятны, чем со стороны Канады или Мексики, потому что Китай последовательно проводит политику диверсификации поставщиков, и первые ответные шаги мы уже видели) американские производители станут менее конкурентоспособны на китайском рынке.

В свою очередь, Сергей Луконин предполагает, что, вводя пошлины, Трамп преследует несколько целей. Первая — создание максимального количества проблем для Китая, которые теоретически могли бы привести к обострению внутренних социально-экономических и политических дисбалансов внутри страны. Вторая — попытаться остановить обход Китаем американских санкций, то есть отправку своих товаров в США через третьи страны, — сейчас это частично делается через ту же Мексику и в меньшей степени через Канаду. Параллельно он пытается оформить из этих стран стратегический тыл, в котором ему были бы доступны не только ресурсы, но и рынок сбыта для американской продукции.

Также, по мнению Сергея Луконина, в какой-то степени повышение пошлин является сигналом для инвесторов из других стран, что нужно заканчивать инвестировать в Китай и переключаться на инвестиции в подконтрольные США территории.

Кто заплатит за санкции?

Впрочем, без последствий для самих США такая политика не останется. Но, как поясняет Сергей Луконин, хотя проблемы и возникнут, для борьбы с ними могут быть использованы другие механизмы, в частности повышение/понижение ставки ФРС. «Кроме того, мне кажется, пока Трамп не столкнулся с тем, что ему нужно начинать новую предвыборную кампанию, вопрос стоимости для экономики не стоит, — говорит он. — Главный вопрос — это безопасность и сохранение лидерства США. Мне кажется, что пока ущерб, который может быть причинен беднейшим слоям США, в расчет не берется».

Если посмотреть на ответные меры, то пока наиболее серьезно настроен только Китай, и если 15-процентная пошлина на американский СПГ со стороны Китая США не страшна, то с углем ситуация чуть более серьезная.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), в 2023 году Китай занял всего 4% в экспорте СПГ из США. Для сравнения: Нидерланды — 13,6%, Франция — 11,3%, Великобритания — 10,4%. По углю, как поясняет руководитель исследований нефтяного рынка Института энергетики и финансов Александр Титов, тарифы тоже не выглядят критичными для угольной отрасли США. «Сильного изменения потоков на угольном рынке я не жду, — сказал он “Моноклю”. — Во-первых, пошлины — это не эмбарго. Рынок Китая остается открытым для США. Например, в январе прошлого года Китай ввел импортные пошлины на российский уголь, но для нас Китай так и остался основным рынком сбыта. Объем же торговли углем между США и Китаем в 2024 году вырос в два раза, до 12,1 миллиона тонн, и вернулся к уровню 2021 года (тогда было 11,3 миллиона тонн), но это не очень большие объемы, учитывая, что общий экспорт угля из США — 98 миллиона тонн, а общий импорт в Китай — 543 миллиона тонн».

Основа торговли — металлургический уголь, и здесь доли выше, продолжает Александр Титов. По его словам, Китай — второй покупатель металлургического угля из США, его доля в экспорте — 17%. Для Китая доля США менее критична — всего 7%. «Если США сократят поставки в Китай, то часть угля уйдет в Индию, Японию и Южную Корею. А Китай заместит объемы из США растущими поставками монгольского угля и может увеличить закупки у Австралии и России», — рассказывает эксперт.

По оценке профессора РЭШ Олега Шибанова, высокие пошлины на импорт из Китая могут увеличить цены в США на 3‒5%, значительно снизить спрос и замедлить обе страны и мировую экономику на 0,5‒1% — на фоне ожидаемого среднего роста ВВП на 3,2% в год такое снижение было бы болезненным для всех, в том числе для сырьевых рынков.

По мнению же Андрея Гнидченко, если торговая война между США и Китаем разгорится вновь, мы опять увидим сокращение прямой торговли между этими странами — и одновременно увеличение торговли через посредников. Глобально эффект от тарифов, как показал опыт последних лет, заметен в первую очередь в логистике торговли, чем в объемах и динамике. Гораздо более важную роль играет планомерное повышение градуса геополитической напряженности: на Западе стала очень заметна повестка экономической безопасности, прежде всего независимости от Китая. Проведение этой линии уже начало приводить к снижению торговли стран Запада с Китаем, еще до введения тарифов.

Торговля найдет пути

Для лучшего понимания ситуации стоит обратиться к опыту прошлой торговой войны США с Китаем. Тогда общий импорт США и торговый дефицит не сократились. Сократилась только формальная доля Китая в торговле, но магическим образом выросли доли других торговых партнеров. Если есть спрос и предложение, то маршруты для доставки товаров найдутся.

По словам Андрея Гнидченко, остановить потоки торговли директивно довольно сложно, поскольку ее движущей силой выступает стремление снизить издержки — импортировать дешевле то, что дорого производить у себя. «После торговой войны США и Китая, а также перестройки торговой логистики России с 2022 года уже очевидно, что в системе с сотнями торговых маршрутов всегда находятся возможности перенаправить грузы другими путями: издержки в данном случае повышаются, но все равно в меньшей степени, чем при полном отказе от импорта. Экспортер, в свою очередь, имеет избыток товара и заинтересован любыми способами найти каналы сбыта, потому что внутренний рынок не бесконечен», — поясняет Гнидченко.

В этой логике становятся понятны претензии Трампа на Панамский канал. Случайно или нет, но повышение пошлин Китаем произошло как раз после новости о том, что Панама выходит из китайской инициативы «Один пояс — один путь» и проведет аудит компании CK Hutchison Holdings, оператора двух из пяти портов канала. Логистика на этот раз должна помочь Трампу в тарифной войне.

«США — страна, наиболее зависимая от логистики через Панамский канал, — говорит Дмитрий Аржаных, соучредитель группы компаний «СЛК» (Сервисная логистическая компания). — Задумайтесь: 40 процентов контейнерных перевозок США проходят через Панамский канал! Безусловно, вся экономика США имеет критическую зависимость от стабильности поставок по нему. Страны Латинской Америки: Панама и другие страны региона зависят от доходов, связанных с каналом. В случае перебоев это обязательно отразится на экономике этих стран. Китай, Япония и Южная Корея: это страны, активно использующие канал для экспорта товаров в Северную и Южную Америку. Из товаров в первую очередь это электроника и автомобили, оборудование».

Легко догадаться: контроль за каналом дает США не только гарантии, что Китай не сможет спокойно доставлять свои товары в США, но и обеспечивает «сговорчивость» латиноамериканских стран.

«Благодаря каналу расстояние морского пути между Восточным и Западным побережьями США сокращается с 22,5 тысячи километров до 9,5 тысячи километров, а доставка грузов из Азии в Атлантический океан теперь занимает около 26 дней вместо 39, — добавляет Анастасия Маслова, руководитель отдела развития логистической компании “Информационные таможенные технологии”. — Среди ведущих стран по объему грузов, проходящих через Панамский канал, прежде всего выделяются США, на долю которых приходится 71,5 процента товаров, а также Китай и Япония. Основные перевозки через канал — это транспортировка нефти и нефтепродуктов, а также контейнерные перевозки. Главные пункты назначения грузов — порты на Восточном побережье США и в Азии. Этот канал обслуживает около 14 процентов всех морских грузов, перевезенных в США и из США. Некоторые страны Латинской Америки еще больше зависят от канала в плане международной торговли. Такие страны, как Гватемала, Эквадор, Чили, Панама, Перу, Мексика и Колумбия, используют этот канал для импорта и экспорта, и в некоторых из них через него проходит примерно четверть всех морских грузов или более».

Впрочем, США рано праздновать победу: проблемы, связанные с изменением климата, такие как засуха, уже влияют на пропускную способность канала, что может привести к увеличению транспортных расходов и изменению маршрутов судов, продолжает Анастасия Маслова. Она напоминает: еще в 2013 году Китай выразил интерес к созданию канала в Никарагуа, который стал бы альтернативой Панамскому. Было подписано соглашение о строительстве, начаты подготовительные процессы, причем в проекте предусматривалось участие России. Для реализации этого масштабного строительства предполагалось привлечь 200 тыс. рабочих и инвестировать 40 млрд долларов. Однако найти 40 млрд долларов оказалось сложной задачей даже для Китая. Временно строительство было приостановлено, но официально от проекта не отказались. На фоне периодического уменьшения пропускной способности Панамского канала из-за засух и заявлений США о возможности возвращения контроля над ним актуальность возобновления строительства в Никарагуа может возрасти.

Вернемся к китайско-американской торговой войне.

Сергей Луконин считает, что говорить о предыдущей торговой войне не совсем правильно: по его словам, американо-китайская торгово-экономическая война все еще продолжается, это просто был один из ее этапов, причем началась она не с введения тарифов, а еще раньше, в 2015‒2016 годах, когда американские власти запретили инвесторам из Китая, как частным, так и государственным, инвестировать в американскую инфраструктуру — порты, железные дороги и прочее. Тарифы были уже позже.

Впрочем, по мнению Луконина, некоторые результаты у этого этапа американо-китайской торгово-экономической войны были. Во-первых, произошло перераспределение торговых потоков Китая. Первым торговым партнером КНР стали страны АСЕАН (все страны объединения в совокупности), а дальше стандартно — ЕС, США и прочие. Во-вторых, китайцы начали перераспределять свои инвестиции, прежде всего в страны Юго-Восточной Азии, для того чтобы создавать там сборочные производства и уже оттуда отправлять свои товары в США, обходя таким образом американские санкции. В-третьих, по данным Института экономики Петерсона (The Peterson Institute for International Economics, PIIE), экспорт товаров массового потребления из Китая в США сохранился и даже вырос, но по отдельным позициям вроде электронных компонентов он все-таки уменьшился. «Так что очень медленно, но по отдельным сегментам американцы части своих целей все же добиваются», — заключает Сергей Луконин.

Тайвань на отшибе

Пожалуй, стоит отдельно рассмотреть кейс Тайваня. США на фоне обострения отношений с Китаем уже несколько лет хотят завести собственные мощности по производству чипов или заставить переехать к себе тайваньцев из TSMC, но, как мы уже отмечали, не очень успешно. Так что довольно велик шанс, что у Трампа возникнет желание воспользоваться для ускорения процесса санкциями. Как гласит известная американская поговорка, «если в наличии есть единственный инструмент — молоток, все проблемы кажутся гвоздями».

Эксперты тоже не исключают такой возможности. «TSMC уже активно инвестирует в новые мощности на территории США, чему способствовал принятый еще в 2022 году американский Закон о чипах, который стимулировал этот процесс субсидиями. Возможно, Трамп захочет увеличения масштаба инвестиций или отказа TSMC от части субсидий в обмен на невведение пошлин», — предполагает Андрей Гнидченко.

В свою очередь, Сергей Луконин считает, что все будет зависеть от сговорчивости TSMC, насколько быстро они будут строить свой завод по производству чипов в США. Если будут медлить и рассказывать о том, какие у них проблемы, Трамп может ввести тарифы и в отношении Тайваня, чтобы дополнительно простимулировать его желание построить фабрику в США.

Ждать ли жесткого ответа от ЕС?

В завершение попробуем предположить, какие варианты есть у ЕС, ведь они следующие на очереди за американскими санкциями. Одним из вариантов может быть усиление сотрудничества с Китаем, но, судя по зависимости политических элит Европы от США, это кажется маловероятным. Впрочем, как напоминает Сергей Луконин, одна из тактик Китая по ослаблению американского давления на себя — это выстраивание отношений с американскими союзниками и партнерами: Японией, Южной Кореей, Евросоюзом. Сейчас практически вся внешняя политика Китая сосредоточена на том, чтобы убедить европейские власти, что они являются субъектными, независимыми от Штатов. Китай предлагает укреплять сотрудничество, усиливать торговые и экономические связи. Тем самым Пекин пытается размыть антикитайскую группу и сбалансировать свою внешнюю торговлю.

Так что ЕС остается только хотя бы немного сопротивляться. Впрочем, по мнению Андрея Гнидченко, в случае с ЕС, скорее, возможен сценарий Канады и Мексики — например, уступка со стороны Европы в форме дальнейшего наращивания закупок американских энергоресурсов.

В подготовке материала принимал участие Алексей Грамматчиков